El viaje del buñuelo, de Roma a Disney

Desde el buñuelo de viento español hasta el "beignet" de Nueva Orleans, esta masa frita y rebozada en azúcar causa furor en todo el mundo. Analicemos su origen y su propagación.

Origen del buñuelo

Como tantos otros dulces, el buñuelo inicia su viaje en la época romana, o incluso antes. Al menos, así lo sugieren el diccionario etimológico de Coromines y el de la Academia Francesa, que coinciden en que las palabras “buñuelo” y “beignet” comparten un mismo origen, posiblemente prerromano. Ambos productos, el buñuelo que a todos nos viene a la mente y su homólogo francés –originalmente, una pieza de fruta envuelta en una masa que se fríe y sufla– fueron denominados así por su forma, pues ambas palabras derivan de la palabra francesa “beigne” y la catalana “bony” que quieren decir bulto y que comparten un mismo origen.

Algunas fuentes también comparan la semejanza de la palabra “buñuelo” con la de “pañuelo” o incluso con la palabra “puño”. Mientras que la relación con la primera palabra tendría que ver con algunas masas de buñuelo que se doblan sobre sí mismas, como si de un fino pañuelo se tratara, antes de freírse –encontramos un dulce similar, por ejemplo, en los “coquillos” extremeños (ver foto), tal y como explica Rosa Tovar–, la relación con la segunda palabra vendría de un dulce romano a cuya masa se le daba forma con el puño.

Más allá de la etimología de la palabra, resulta algo difícil dilucidar el origen exacto en que esta masa que se fríe y sufla fue concebida, aunque parece guardar alguna relación con los “globos” que aparecen en el libro De Agri Cultura de Catón el Viejo (siglo II d.C). De hecho, no parece descabellado relacionar el origen de estas masas sencillas fritas con la época romana. Se tratan de masas elaboradas a base de ingredientes de fácil acceso como podrían ser la harina en el caso del buñuelo o el pan en el de la torrija –como os cuento en mi artículo sobre la torrija para Hule y Mantel– y luego fritas en la grasa disponible según la época.

El buñuelo de viento de Montiño

A pesar de que la primera aproximación a un producto similar al buñuelo la encontramos en Catón (s. II d.C), su denominación con la palabra actual no aparece por escrito hasta el siglo XVII en el libro Arte de cocina, pastelería, vizcochería y conservería de Francisco Martínez Montiño (1611). Montiño alude a este plato ya al comienzo de su libro, en el listado de los platos típicos de un banquete de palacio, no en vano el autor era cocinero de reyes como Felipe II y concibió este libro como una guía para los aprendices de cocina.

Montiño no se limita a mencionar los “buñuelos”, sino que ofrece tres detalladas recetas de “buñuelos de viento”. Todas tienen algo en común: la elaboración de la masa no es muy distinta a la que conocemos hoy en día.

La masa escaldada en el mediterráneo

La masa del buñuelo de viento, a base de harina, agua, sal y manteca que se escalda al fuego para cocer la harina y a la que, una vez fuera del fuego, se le añaden huevos hasta ablandarla, es prima hermana de la de la pasta choux (la que se utiliza como carcasa de las lionesas, los profiteroles o los elegantes éclairs). Esta semejanza no es baladí, pues según explica Rosa Tovar, gastrónoma, traductora e investigadora de recetas, “el origen de las masas escaldadas, como es la de los buñuelos de viento, es muy antiguo y su presentación más elemental es el churro, también frito. También lo son los pestiños y los aviones extremeños de masa escaldada”.

Esta longevidad de la masa escaldada contradice un famoso mito pastelero que atribuye la invención de la masa escaldada a los franceses, asegurando que esta fue fruto de un accidente cuando al pastelero M. De Médicis se le cayó una olla de agua hirviendo sobre un caldero lleno de harina. Lo cierto es que más allá de leyendas que pretenden asegurar el lugar prominente de la pastelería francesa (o de la de cualquier otra región), la existencia de dulces similares al buñuelo alrededor del mundo, como veremos más adelante, atestigua la longevidad de la masa de buñuelos escaldada. Además, la ubicuidad del buñuelo nos informa sobre la importancia de este método de elaboración para algunas culturas.

Como también explica Rosa Tovar, este tipo de masa fue muy apreciada por la cultura hebrea gracias a que el escaldado de la harina impedía su fermentación, lo que hacía del buñuelo (o cualquier otro dulce de masa escaldada) el tentempié perfecto para la Pascua (Pésaj). Durante esa época del año, la religión hebrea prohíbe el consumo de Jamets, alimentos fermentados a base de harinas de trigo, centeno, espelta, cebada o avena.

Volviendo a las semejanzas entre la pasta choux y la masa de buñuelo del viento, centrémonos ahora en una importante diferencia: la segunda masa, en lugar de hornearse, se fríe en abundante aceite. Este método de cocción es fundamental para que la masa sufle correctamente y su interior quede muy aireado y prácticamente hueco, lo que da lugar a su denominación “de viento” y permite que se pueda rellenar de crema pastelera, nata montada o cualquier otro relleno.

Actualmente solemos encontrar el buñuelo de viento rebozado en azúcar granulado; antiguamente, se rebozaba en un almíbar o en miel. En Montiño, por ejemplo, una vez frita la masa, se sumerge en un almíbar y se reboza en canela, o bien se unta en miel. Este último ingrediente hace saltar una alarma: la semejanza del buñuelo con los postres fritos árabes, lo que puede arrancar, según el lector, un cruce de dedos, una persignación al grito de “¡herejía!” o las ganas de saber más. Espero que te encuentres entre los últimos. Si es así, acompáñame en un viaje al pasado.

Una leyenda sobre el buñuelo

La península ibérica, por su privilegiada situación geográfica y riqueza natural ha sido destino de innumerables flujos migratorios. La amalgama de culturas que ha habitado nuestras tierras ha contribuido, como no podía ser de otra manera, a la construcción de nuestra cultura. Entre los siglos VIII y XV, la península ibérica estuvo habitada por un ingente número de moriscos que dejó su impronta de diversas formas. Durante este nada desdeñable periodo, se produjo un gran intercambio cultural entre los cristianos y los musulmanes y, como no podía ser de otra manera, la cocina –dulce o salada— también se enriqueció. Uno de los signos de este enriquecimiento lo encontramos en los dulces, siendo especialmente relevante los dulces fritos o “frutas de sartén” por su semejanza con los dulces fritos de origen árabe.

Cuenta la leyenda que uno de estos dulces fue el buñuelo. Como recoge Eva Martínez (Bake Street) en su flamante libro Inspiration Vault, la popularización del buñuelo de viento en su versión más cercana a la actual parece ser obra de un panadero real, Abdelaziz Ben Drisi el Jabazún, que vivió durante el mandato del rey sevillano Mohamed Ben Abad Al Motadamid. Se cuenta que el panadero ideó el buñuelo durante el asedio de la fortaleza del rey en el pueblo de Almogía (Málaga):

Abdelaziz Ben Drisi el Jabazún hizo inventario de sus provisiones y decidió preparar unas tortitas de masa elaboradas con agua y harina. Para cocinarlas, subió a lo alto del castillo y las frió en los calderos de aceite hirviendo que solían utilizarse como defensa contra los atacantes. De esta manera tan peculiar surgieron los buñuelos de viento. (Martínez 2025, p. 237).

Esta leyenda morisca sobre la creación del buñuelo de viento goza de bastante popularidad, y algunos detalles podrían no estar muy alejados de la realidad, aunque al fin y al cabo, se conoce que las leyendas incluyen una parte importante de ficción.

El buñuelo en el mundo

De lo que no cabe duda es que el buñuelo –entendiéndolo como una masa a base de harina, un líquido como la leche o el agua, un leudante y, a menudo, huevos– tiene una larga historia detrás –y no solo en su versión dulce, aunque esta es la que se analiza en este artículo–. De esta longevidad no dan fe tan solo sus sencillos y más o menos humildes ingredientes, sino su ubicuidad alrededor del mundo. Pasemos, pues, del viaje en el tiempo al viaje por el mundo.

En la península ibérica, además del buñuelo de viento tenemos el “bunyol de l’empordà” catalán (ver foto), una masa más densa, a medio camino entre el buñuelo y las rosquillas, que, después de freírse, se baña en anís además del protocolario azúcar. Ambos productos los podemos encontrar en las panaderías de Cataluña durante la Cuaresma, aunque en el resto de España, el buñuelo de viento parece ser el rey del día de Todos los Santos.

Dejando el mes de Noviembre atrás y adentrándonos en la evocadora Navidad, encontramos al buñuelo mexicano, rebozado en miel de piloncillo (de caña), como uno de los protagonistas de sus dulces navideños. El factor forma es algo distinto al que conocemos en España: pasamos de las bolitas de masa a una especie de torta suflada más cerca de las famosas tortillas mexicanas.

Si algo tienen en común España y México, además de un pasado controvertido, es la religión, y se cuenta que fue precisamente gracias a los conventos que este dulce cruzó el charco, encontrando su propia personalidad en tierras centro-americanas. De hecho, según se comenta en la página del Gobierno de México, ya en el recetario de Sor Juana Inés de la Cruz aparecen tres recetas de buñuelos a los que se refiere como “Puñuelos o Pañuelos (…) porque la masa se aplasta con los puños y al estirarse queda como una tela fina, similar a los pañuelos”.

Si volvemos al continente europeo, encontramos los zeppole italianos y, en Roma, los bignè di San Giuseppe. En la cocina neerlandesa, también encontramos el olliebollen, traducido literalmente como bola de aceite, y a cuya masa se le añaden pasas sultanas o trozos de manzana. Sin embargo, el buñuelo no es un dulce exclusivamente cristiano, por mucho que se consuma en festividades como el Día de Todos los Santos, la Navidad y la Pascua.

Como explica Celia Alonso en Gastrópoli, la elección del Día de Todos los Santos para consumir los buñuelos no es baladí, pues para el cristianismo el buñuelo de viento simboliza el alma del difunto. El acto de comer un buñuelo facilita la liberación del alma del purgatorio. Además, cabe destacar la importancia de las masas escaldadas durante la Pascua hebrea, lo que sin duda tuvo su impacto en la tradición católica.

Fuera de las fronteras del cristianismo, encontramos buñuelos también en las religiones judía, musulmana e hindú. La experta en historia gastronómica judía Hélène Jawhara Piñer incluye en su libro Sefardí (editado por Col and Col) la receta de los “Nuegados”, una especie de buñuelos a base de harina, frutos secos y cítricos que se rebozan en miel y cuya historia se remonta al noroeste español del siglo XV.

Otros buñuelos emblemáticos del pueblo sefardí son los sufganiot, un postre relleno similar a la berlinesa que se rellena de mermelada. Este tipo de buñuelo se sirve durante el Janucá, tal y como cuenta Lídia Penelo en su receta para Comer La Vanguardia. En esta festividad se celebra el milagro de la vasija de aceite que pudo alumbrar el templo de Jerusalén durante 8 días tras su liberación durante la revuelta de los Macabeos. Es por esta razón que los sufganiot, o “absorvedores” de aceite, son los reyes dulces indiscutibles de estas fiestas.

La autora de Sefardí también nos habla de los isfeng o sfenj marroquís a los que se refiere como “el dónut andaluz”, pero que no dejan de ser una masa frita y suflada muy similar a la que se utiliza para las “porras” o los “tejeringos” (también llamados simplemente “jeringas” –ya en Martínez-Montiño (1611)– porque se empleaba el instrumento homónimo para verter la masa sobre el aceite). Finalmente, en las cartas de restaurantes de cocina india es frecuente encontrar los Gulab Jamun, unas bolitas de masa frita que se empapan en un almíbar aromatizado con cardamomo, agua de azahar, canela, azafrán y anís estrellado.

El buñuelo en la cultura popular

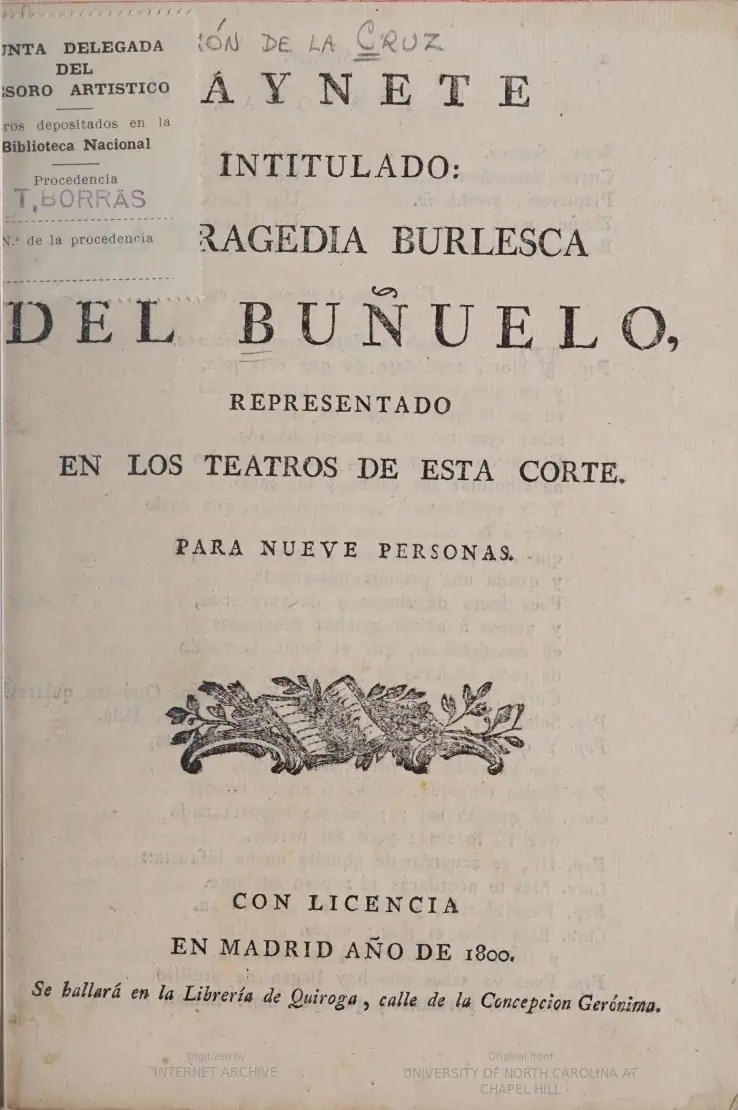

A raíz de su aparición en Martínez-Montiño, el buñuelo fue apareciendo en textos que nada tenían que ver con la gastronomía en los siglos posteriores. De un sainete del siglo XVIII titulado La tragedia burlesca del buñuelo nos vamos al siglo XXI.

En 2009, Disney estrenaba su último clásico en animación 2D, la película Tiana y el Sapo, que utiliza el cuento de “La Princesa y el Sapo” para retratar la cultura afroamericana del sur de Estados Unidos en la ciudad de Nueva Orleans. Para ilustrar su cocina, utiliza dos platos icónicos, el gumbo (el estofado típico de la zona) y los beignets. Los últimos son otro tipo de buñuelo, que fue llevado a Nueva Orleans con la dominación francesa de la zona y que sufrió una evolución de esas frutas envueltas en masa de las que os hablaba al principio del artículo a una masa elástica que se estira, se recorta y se fríe, para después espolvorearse con azúcar glasé.

El beignet no puede faltar en el carnaval de Nueva Orleans, el mundialmente conocido Mardi Gras. A raíz del estreno de la película de Disney, este dulce emblemático del Café du Monde de Nueva Orleans se ha convertido en objeto de curiosidad, deseo y hasta peregrinación para reposteros de medio mundo, de lo que dan cuenta las innumerables recetas que aparecen en las redes sociales durante el Carnaval.

Buñuelos de viento, bunyols de Cuaresma, beignets, zeppole, olliebollen, nuegados, sufganiot, isfeng, gulab jamun y un largo etcétera. Más allá del nombre que se les dé, su factor forma o su acabado, lo que está claro es que, ya desde época romana, el ser humano ha sentido una hechizante fascinación por estos globos de masa que se hinchan en contacto con el aceite hirviente y se rebozan en azúcar.